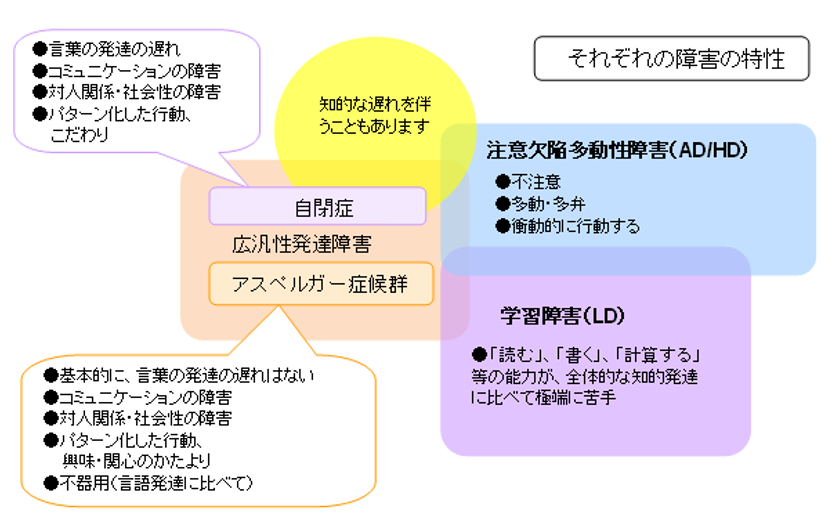

赤ちゃんがハイハイしない主な原因は筋肉が十分に発達していないからです。 しかし何度もずりばいしているうちに自然と筋肉がついてくるので、ハイハイをするまでは時間の問題でしょう。 赤ちゃんはお座りが上手になったらハイハイをすることを学び始めます。 はじめは座っている体勢から床に寝そべることから始まります。 すると赤ちゃんは手足がまっすぐに伸びてお腹が床立ったり、歩かないといった子どもに考えられることですが、大まかに分けると3つあります。 1つずつ説明していきましょう。 <1歳半で歩かない原因> ①先天性の異常がある 産まれながらに、 神経の異常や筋肉系の異常 があるような子の場合には、発達の影響が出やすく、1才半を過ぎても歩けないというケースがあります。 先天性の異常がある場合、医師の介入やリハビリなどの専門職の介入が– 身体障害、知的障害などの障害がない • 医学的には、読み障害、書字障害、算数障害 などが知られている ld とは知的な遅れのない学習困難 教科学習が始まってみないとわからないことが多い

まさか 私がパニック障害 あらた真琴 他 電子コミックをお得にレンタル Renta

赤ちゃん 立たない 障害

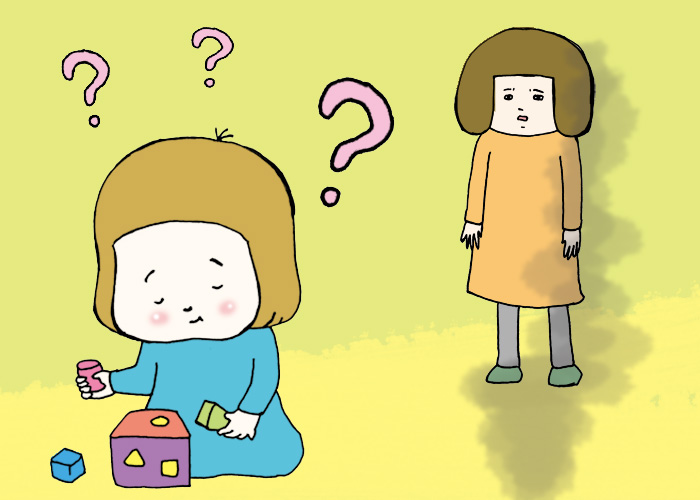

赤ちゃん 立たない 障害-子どもの障害を受け入れるまでの親の心理的変化 うちの子「育てにくい子」? 気になる発達障害「自閉症」 うちの子「育てにくい子」? 伝わらない原因は「理解言語」が十分ではないから? 発達障害の子どもが人の話や言うことを聞けない時の対処法特徴やハイハイをしない原因、その後の発達や障害の可能性、相談先について 更新 シャフリングベビーとは、乳児期後半でもよつんばいのハイハイをせず、お座り姿勢のまま移動する赤ちゃんのことです。 歩き始めが遅いという特徴もあるため

赤ちゃんと目が合わない原因と自閉スペクトラム症の関係 育児不安への対象法まで Litalico発達ナビ

やっぱりのんびり屋さんは赤ちゃんの時から 変わっていないような気がします 障害児の親です 立たない ダウン症以外にも色々あります うちの子どもの障害では通常2歳頃に歩くと聞いています たっちも人にもよるみたいですがうちもまだです 1歳半でも 反応が薄い 「 名前を呼んでも反応しない 」、「 目が合わせられない 」、「 笑わない 」など言葉の反応や、表情薄い赤ちゃんは発達障害(ASD)にみられる一般的な特徴です。 定型発達であれば、構ってくれる人には、嬉しがったり、笑うなどの反応をみせてくれます。 また、ASD(アスペルガー症候群)には 3つのタイプ のうち、「 積極・奇異型 」という あまりにも発達が遅れると発達障害の可能性も高くなってきますが、9ヶ月につかまり立ちをしない程度では気にするほどの事ではありません。 ただ保護者の方が赤ちゃんに対して促すようにつかまり立ちの練習をさせるのは必要な事です。 赤ちゃんに対して「立ってみたい」という好奇心を引き起こさせて適切な発達スピードになるよう助長する事が重要です。 ただあくまでも「発達

立つまでの試行錯誤 うちの娘は立つ、歩くといったこと以前に成長がゆっくりさんでした。 娘の成長の流れはこんな感じです。 寝返りは 18年12月(生後6ヶ月) ズリバイ 19年7月(1歳1ヶ月) ハイハイ 19年9月(1歳3ヶ月) つかまり立ち 19年9~10月(1歳3~4ヶ月) 伝い歩き 19年11月(1歳5ヶ月) 最初の一歩 19年12月(1歳6ヶ月) まだまだ赤ちゃんですから、眠かったり疲れていたりすることも多いので、子どもの様子を観察しましょう。 ケース3病気が隠れている 突然歩けなくなる 下半身に力が入らなくなる、ふらふらする などという症状がある場合、病気が隠れているかもしれません。 発熱後であれば、脊髄炎、末梢神経炎、急性小脳失調症などの疑いがあります。 また、股関節や膝関節の炎症であるこ子育てママのメンタル事情3 「発達障害に悩むCさんの場合」(平成31年4月15日) ツイート ページ番号 更新日 平成31年4月15日 印刷 最近、話題なることの多い発達障害ですが、お子さんが発達障害というCさんに、すぎラボメンバーがお話しを伺いまし

顔色は悪くないか?赤ちゃん 森友問題巡り自死「国許せない」 9 障害ある児童5人骨折 虐待否定 10 機内でのマスク 役に立たない?乳幼児期の自閉スペクトラム症の特徴 生後から6歳頃までの乳幼児期は、身体的にも精神的にも大きな発達が見られると同時に、発達とともに 自閉スペクトラム症 に特徴的な行動が徐々に明らかになる時期でもあります。 この時期には、発達に通常の子どもたちとは異なる得手不得手が見られることが特徴として挙げられます。 たとえば、見たものを認識する能力、興味のあることに対する手順の記 ・赤ちゃんの体がうまく回転せず、お産が進まない場合 ・赤ちゃんの状態が良くない場合(胎児機能不全) ・母体疲労や合併症で、分娩を長引かせるのが危険な場合 基本的に、吸引分娩を行っても赤ちゃんが出てくる目途が立たないときは、鉗子分娩また

発達障害いつわかる 1歳3か月の診断までに母を襲った赤ちゃん期3つの違和感

睡眠障害 3冊セット メルカリ

赤ちゃん ・子供 発育 1歳 他の発達には問題がない良性の低緊張なのか、何らかの障害があるのか。 座ったまま移動する様子は無いのですが、この場合はシャフリングベビーとは言わないのでしょうか。 1歳半過ぎても立たない 0歳児のときに一時的に発達障害のような兆候がみられても、 赤ちゃんが成長するにつれ"発達障害のサイン"と思っていた行動がなくなる ことがあります。 例えば、早いうちからその兆候があらわれる発達障害の代表例として「自閉症」があります。 「表情に乏しい」「ママ・パパをあまりもとめない」「あまり泣かない」などのサインがみられることがあります。 しかし、 赤ちゃんの ただし筋力など発達の遅れがある赤ちゃんの一部には以下の特徴があり、その場合は発達障害や脳性麻痺などの可能性があります。 発達障害や脳性麻痺が疑われる特徴 (1)ミルクののみが悪く、泣き方も弱い (2)首のすわりが悪く抱っこするとぐらぐらする (3)表情の発達が乏しく、言葉の理解も遅い (4)手指の発達が遅い いざりっ子(シャフリングベビー) 大阪小児科医会 こ

発達障害のある人への歯科治療

保育士が明かす虐待の実態 なぜ余裕のない状況に 国の配置基準にも問題が 子育て世代がつながる 東京すくすく

乳幼児期から4歳くらいまでの時期で発症する睡眠障害。 入眠時や睡眠中に手足や頭を激しく動かしたり、頭を打ち付けたりする。 9ヶ月の子どもでは59%に見られるほど、乳児期には非常に多い症状ですが、5歳前後には5%以下になります。 ただし、知的障害、自閉傾向にある子どもでは、後年まで症状が残ることもあります。 ふとんにぶつける程度の軽度なら問題ありませんが、頭その為にひとり立ち、歩き始めが少し遅れるのが普通です。 しかし、通常2歳位までには歩き始めます。 歩き始めたあとは目立った異常は見られません。 このほか、足の筋肉の緊張が強すぎたり、弱すぎたりして歩くのが遅れることもあります。 一度、専門医を受診して、シャフリングベビーかどうか、筋肉の緊張はどうなのか様子を診てもらうのもよいと思います。 1歳 つかまり立ち まだつかまり 無理して立たせる事はない と 連れて行きましたが、「このように生き生きした表情の赤ちゃんには普通心配は要らない 障害 があれば

1歳まで歩かない原因は 歩けるのに歩かない子への対応を紹介 子育て Hanako ママ Web

保育士が明かす虐待の実態 なぜ余裕のない状況に 国の配置基準にも問題が 子育て世代がつながる 東京すくすく

赤ちゃんのつかまり立ちはいつから?しない・遅いときの練習方法 4分 2歳なのに歩けない、話せない息子検査の意外な結果<発達障害のリアル> 1カ月後、 息子の結果はすべて白だった。 すべてが順調だというの焦った時にできる事って? 第12話マンガ連載:鈴木さんちの子育て通信(1/2) マンガ連載:鈴木さんちの子育て通信 ハピママ* ファミリー 妊娠・出産 赤ちゃん 子育て・教育 家事・生活術

発達障害の子を道具で応援 Vol 10 残り時間がわからない 歯科治療の不安 場違いな大声を出す すべて 見える化 グッズで解決 Hugkum はぐくむ

新生児が泣かないは理由と原因5選 赤ちゃんは病気で心配 自閉症 新生児 赤ちゃん 赤ちゃん 成長

なかなか立たないという場合は、まだ準備中なのでしょう。 特別に練習する必要はありません。 寝返り、お座り、ハイハイ、つかまり立ちといった動きによって、筋力をつけたりバランス感覚を養ったり、赤ちゃんは自ら練習をして体の準備をしているのです。 立つのが遅めの赤ちゃんの傾向 体重が重めの赤ちゃん 赤ちゃんの性格が慎重派 体重が重いと、自分の体重を支えるためには

E7 99 87 E7 99 Twitter Search Twitter

コロナで延期される乳幼児健診 受けなくて大丈夫 子どもの発育を自宅でチェックするポイント ヨミドクター 読売新聞

子供の発達障害セルフチェックリスト 早めの対応が吉となる場合も Hanakoママweb Line News

コロナで延期される乳幼児健診 受けなくて大丈夫 子どもの発育を自宅でチェックするポイント ヨミドクター 読売新聞

携帯情報端末を使った知的障害 発達障害がある方へのコミュニケーション支援

発達障害2 あれ 周りの子と少し違う 子どもに現れる3つの兆候 リセマム

医師監修 レット症候群の赤ちゃんの特徴と症状 たまひよ

2歳なのに歩けない 話せない息子 検査の意外な結果 発達障害のリアル 女子spa

子供が発達障がいと診断されたら ぜんち共済株式会社

もしかしてうちの子も 自閉症や発達障害を正しく理解する方法 ニュース3面鏡 ダイヤモンド オンライン

パパ 変じゃない 親になって思い出す 幼い頃感じていたコト 今日もはいつくばっています ママは強迫性障害 21年1月7日 ウーマンエキサイト 1 2

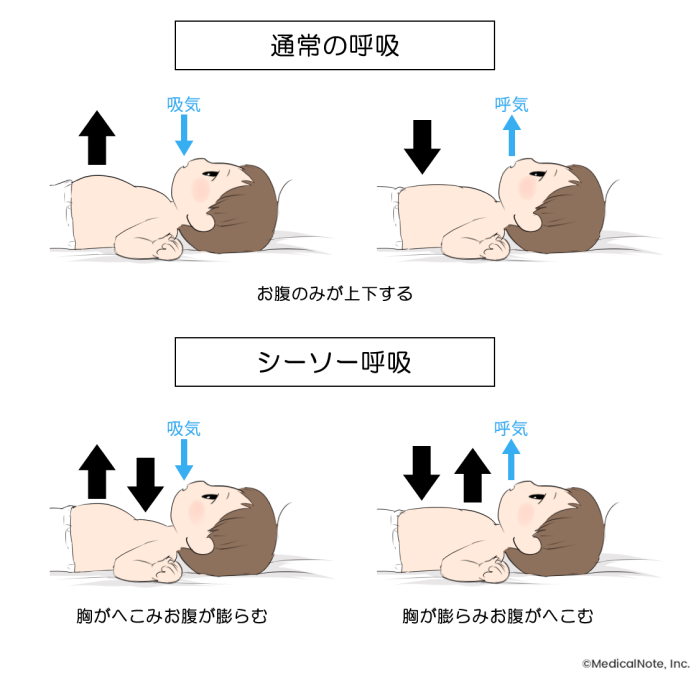

筋緊張低下特集 メディカルノート

どのようにしてうつ病を止めますか Quora

まさか 私がパニック障害 あらた真琴 他 電子コミックをお得にレンタル Renta

吸引分娩とは どんなときに行われる 赤ちゃんへの影響は こそだてハック

感覚過敏が役に立ったトイトレ 怒涛の育児

発達障害の僕が発見した スマホが手から離れない夜 を強制終了する睡眠法 発達障害サバイバルガイド ダイヤモンド オンライン

発達障害の子ども にもきちんと対応できる理美容店は何が違うのか News Analysis ダイヤモンド オンライン

発達障害の息子の赤ちゃん時代 泣き声が怪獣だった 発達障害の英語講師 が綴る英語や発達障害のこと

すず 1歳 あれれ すずちゃんはasd

発達障害2 あれ 周りの子と少し違う 子どもに現れる3つの兆候 リセマム

発達障害2 あれ 周りの子と少し違う 子どもに現れる3つの兆候 リセマム

赤ちゃんと目が合わない原因と自閉スペクトラム症の関係 育児不安への対象法まで Litalico発達ナビ

寝返りしない 後追いしない すぐ疲れる 発達が特徴的だった赤ちゃん時代 Adhd不注意型 自閉症スペクトラムの娘の生い立ち 風は光る 田舎で暮らそう 発達凸凹姉弟

手記 おっす おれ がらっぱち 息子は重症心身障害児 前編 Sukasuka Ippo

子どもの発達障害を受け入れられない 愛せない みんなはどうやって受け入れたの ママスタセレクト

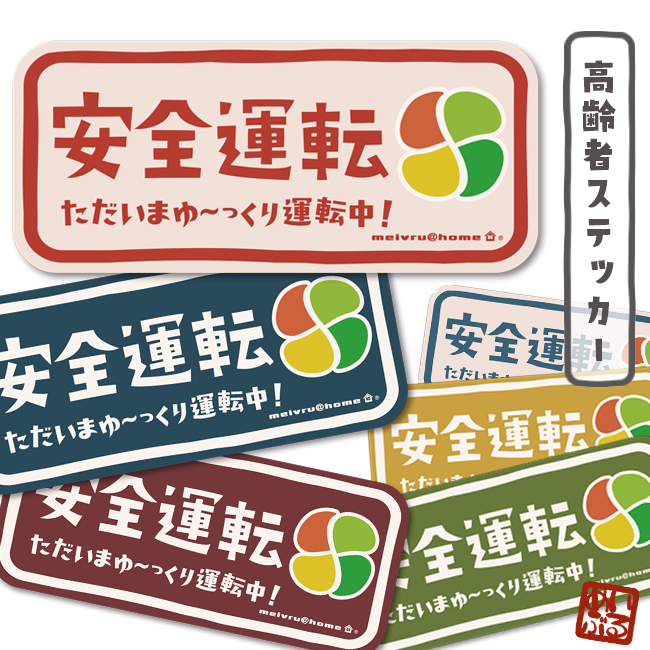

楽天市場 高齢者マーク ステッカー 高齢者ステッカー もみじマーク ステッカータイプ 高齢者ys シルバーマーク シニアマーク 安全運転 敬老の日 父の日 母の日 全6色 メイヴルアットホーム 楽天市場店

1歳児 2歳児に見られる発達障害の特性 自閉スペクトラム症 発達障害支援チャンネル

手記 おっす おれ がらっぱち 息子は重症心身障害児 前編 Sukasuka Ippo

赤ちゃんに特有のモロー反射ってなに モロー反射はいつまで続く 対処法は 発達障害との関係は 児童向けコラム 障害者ドットコム

子育てママのメンタル事情3 発達障害に悩むcさんの場合 平成31年4月15日 杉並区公式ホームページ

発達障害とは 症状の種類と特徴 子どもと大人の違い 仕事に就くためには 就労移行支援事業所チャレンジド アソウ

ボード 障害 に最高のアイデア 18 件 モンテッソーリ教材 特別支援教育 教材

発達障害の息子の赤ちゃん時代 泣き声が怪獣だった 発達障害の英語講師 が綴る英語や発達障害のこと

0歳の赤ちゃんの 知的障害 の兆候 顔つき 表情 仕草でわかる 医師監修 Kosodate Life 子育てライフ

発達障害の子を道具で応援 Vol 10 残り時間がわからない 歯科治療の不安 場違いな大声を出す すべて 見える化 グッズで解決 Hugkum はぐくむ

自閉症 発達障害 が心配です 前編 Niptで自閉症の可能性はわかる 妊娠中のお悩み Nipt平石クリニック

City Toyokawa Lg Jp

筋緊張低下特集 メディカルノート

もしかしたらわが子が発達障害かも 経験者のママが語る 発達障害の子どものサイン とは ママスタセレクト

赤ちゃんが泣き止まない 教えて ドクター

米東海岸で大規模なネット通信障害 ベライゾン回線が停止 Cnn Co Jp

抱っこを嫌がる 赤ちゃんの 反り返り の原因は 病気や発達障害との関係 対処法などを解説 Litalico発達ナビ

自閉症児はママに興味がない 後追いすらしなかった長男 6歳になると 17年2月28日 ウーマンエキサイト 1 3

僕の妻は発達障害 応援コメント コミックバンチweb

赤ちゃんの髪の毛が逆立つ原因は 母乳の影響 いつまで続く こそだてハック

発達障害の赤ちゃんの特徴 手がかからない いつわかる 医師監修 Kosodate Life 子育てライフ

半永久的に使えます 唾液を塗って乾かしてからレンズを見るだけで 排卵日がわかる排卵日チェッカー 排卵検査薬危険日予測 排卵検査薬 排卵日検査薬 プチアイビス 半永久的使用可 妊娠するには 妊娠しやすい日 当店は最高な サービスを提供します 女の子 妊娠したい 排卵日

もしかしたらわが子が発達障害かも 経験者のママが語る 発達障害の子どものサイン とは ママスタセレクト

障害って なんだろうぐうたらこさんとお話しました ほぼ日の塾 発表の広場

私はいらない子なんだ 病気や障害のある子の きょうだい が直面する現実と生きづらさとは たまひよ

発達障害の子を道具で応援 Vol 10 残り時間がわからない 歯科治療の不安 場違いな大声を出す すべて 見える化 グッズで解決 Hugkum はぐくむ

赤ちゃん 0 1歳 の発達障害とは 特徴と傾向 35style サンゴスタイル

赤ちゃんが舌を出すのは障害 ダウン症なの 原因と対処法を解説 ダウン症 赤ちゃん 対処

発達障害の息子を育てた 漫画家母の奮闘記 かなしろにゃんこ 現代ビジネス 講談社 1 4

発達障害 合理的配慮を頼むポイント 先生と関係性づくりのコツは

乳児健診 10ヶ月 こどもの疾患 太田東こども おとな診療所 こどもとおとなの病気について 気軽に相談できる診療所です

赤ちゃんが舌を出すのは障害 ダウン症なの 原因と対処法を解説 赤ちゃん ダウン症 赤ちゃん 成長

同じ赤ちゃんでもこんなに違う 娘と息子の生後5カ月を比べると Litalico発達ナビ

我が子の発達障害に 気づいたとき 本がすき

医師監修 子どもの発達障害の行動特性 症状 と診断方法 たまひよ

発達障害の息子を育てた 漫画家母の奮闘記 かなしろにゃんこ 現代ビジネス 講談社 2 4

シャフリングベビーとは 特徴やハイハイをしない原因 その後の発達や障害の可能性 相談先について Litalico発達ナビ

頭を上げる体力はもうない それでもまだ遊びたい 眠気と戦いながらハイハイする赤ちゃんの動画に思わず笑ってしまう ねとらぼ Yahoo ニュース

自閉症ハル 多動の片鱗は生後4カ月から ベビーチェア抜け出し 高速ハイハイ 1歳前から歩き回る 危険回避で母瀕死 乳幼児期編 Litalico発達ナビ

赤ちゃんも言葉も苦手な広汎性発達障害の娘 弟の存在が育んだ察する力 伝える力 Litalico発達ナビ

Phrf Jp

Mhlw Go Jp

0歳児の発達障害の特徴と対処法 手足バタバタ 寝つきが悪い らくママノート 発達障害の子育てブログ

ひとりで奮闘する発達障害 児のママたちへ 同じ思いを抱える親だからできるペアレントメンターのサポートとは 18年8月4日 ウーマンエキサイト 1 4

Adhd Asdがわかるまで 1 生まれてから1歳までの成長記録 Youtube

相談内容からみる 発達障害 の兆候 はやぶさ宝石箱

ドコモ通信障害はなぜ起きたのか 気になる 完全復旧 報道の9時間のズレ Business Insider Japan Yahoo ニュース

うちの子 へん シングルマザーの吉田可奈さんインタビュー 発達障害の子どもと楽しく生きるコツ 好書好日

Phrf Jp

医師監修 赤ちゃん 子どもの発達障害のサインとは 気になる様子 しぐさq A たまひよ

発達障害の息子を育てた 漫画家母の奮闘記 かなしろにゃんこ 現代ビジネス 講談社 1 4

発達障害のある子どもに見られるコミュニケーションの特徴 Litalicoジュニア 発達障害 学習障害の子供向け発達支援 幼児教室 療育ご検討の方にも

発達障害2 あれ 周りの子と少し違う 子どもに現れる3つの兆候 リセマム

これって病気 赤ちゃんの体重は1日ごとに増える 健康な赤ちゃんと増えない時の対策 みんなのココロ

Kakuyokusyugi Kakuyokusyugi この国の学会は 海外の発表を鵜呑みにして安全と発表するだけ 糞の役にも立たない 上の世代の人たちが権威を振りかざすためだけに存在する こういった形骸化した組織は 我々の世代で一掃しなければならない 私たちと同じ気持ち

発達障害の赤ちゃんの特徴 手がかからない いつわかる 医師監修 Kosodate Life 子育てライフ

赤ちゃんが食事中に遊んだり 動きまわるのをどうにかしたい Milly ミリー

発達障害の子ども にもきちんと対応できる理美容店は何が違うのか News Analysis ダイヤモンド オンライン

なぜ 2歳児が歩かない原因 抱っこばかりは甘え 病気や障害 小児科専門医監修 Kosodate Life 子育てライフ

え 赤ちゃんなのに 生後すぐ4cmの卵巣嚢腫が見つかってしまい ベビーカレンダー Line News

赤ちゃん 0 1歳 の発達障害とは 特徴と傾向 35style サンゴスタイル

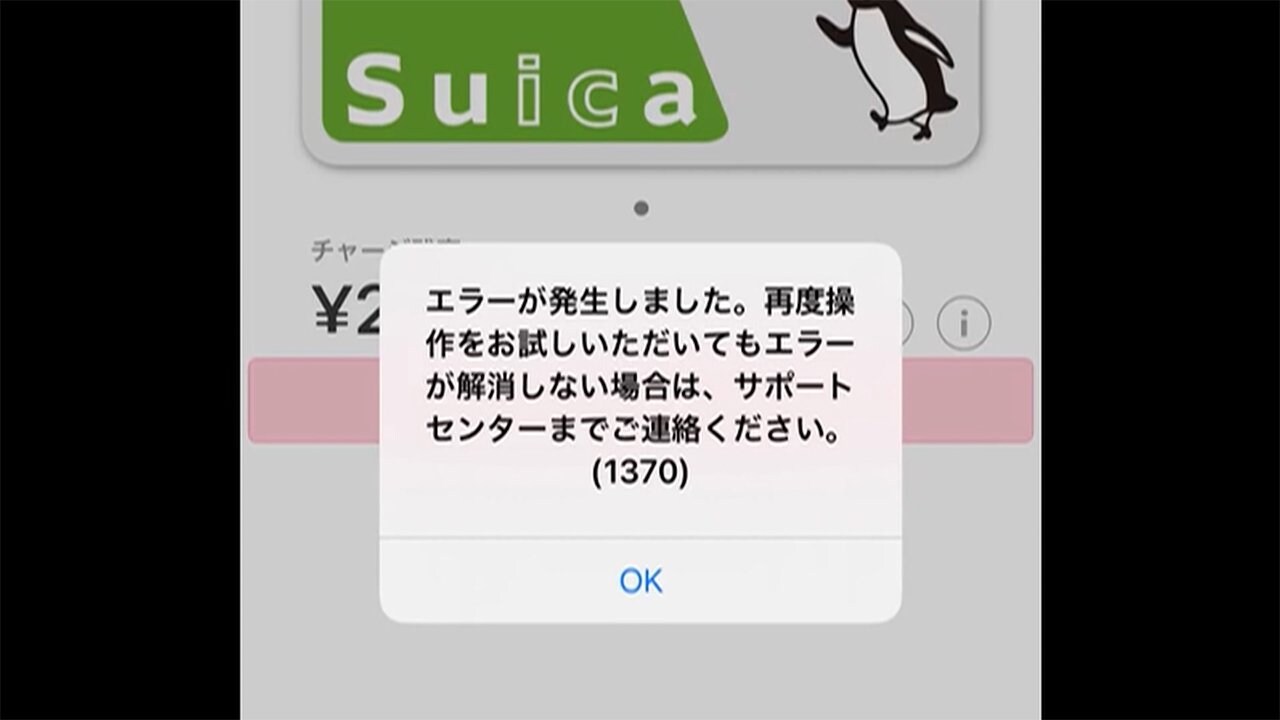

モバイルsuicaなどチャージ障害 Iphoneで 復旧の見通し立たず Fnnプライムオンライン スマートフォンで利用できるモバイルsuica dメニューニュース Nttドコモ

1歳になっても食べない息子 焦る母が訪ねた偏食外来 朝日新聞デジタル

発達障害 合理的配慮を頼むポイント 先生と関係性づくりのコツは

0歳の赤ちゃんの 知的障害 の兆候 顔つき 表情 仕草でわかる 医師監修 Kosodate Life 子育てライフ

甲状腺疾患 病気の知識 公平病院 埼玉県戸田市

0 件のコメント:

コメントを投稿